Cet article a initialement été publié en 1998 dans le n°15 de la revue Tausend Augen (moins d’un an après la sortie du film, donc, dans un contexte d’unanimisme critique et public autour du film). Je l’avais co-écrit avec mes amis Civan Gürel et Jean-Marc Génuite. Un bref échange durant le Camp d’été décolonial 2017 m’a incité à le republier ici. Même si ce texte a été écrit il y a presque 20 ans (!), dans les premières années donc de nos réflexions sur le cinéma à travers les outils des cultural studies, il me semble qu’il présente encore un certain intérêt. Bien sûr, en le relisant, je me dis qu’on ne l’écrirait plus de la même façon aujourd’hui et il y a certainement des points que nous aimerions préciser, mieux argumenter, voire réviser. Mais il est intéressant d’avoir une idée de ce qui pouvait se publier il y a 20 ans à propos d’un film qui reste perçu comme une satire politique de référence.

On aurait tort de voir Starship troopers comme une innocente pantalonnade. Paul Verhoeven est un cinéaste que nous connaissons bien, surtout pour ses productions hollywoodiennes (Robocop, Total recall, Basic instinct, Showgirls,…). Il n’a jamais donné dans la gratuité, en dépit d’une prédilection certaine pour le mauvais goût. Turks fruit, son premier opus, tourné aux Pays-Bas avec Rutger Hauer dans le rôle principal (le futur leader réplicant dans le génial Blade Runner), adopte résolument un ton sarcastique et un humour cynique. Avec, déjà, une répulsion quasi-viscérale pour l’organique et une délectation malsaine à voir malmenés les corps féminins. Pour tout un tas de raisons, Starship troopers suscite un malaise, et ne laisse pas indifférent. Pas forcément en raison de la supposée radicalité du discours véhiculé (qui, paraît-il, ne devrait pas être pris au sérieux, selon la logique d’autoréflexivité ironique qui serait ici à l’oeuvre), mais bien plutôt parce que ce discours-là n’est pas clair, que les pistes les plus évidentes semblent brouillées presque à dessein, parce qu’enfin tout cela fait naître une interrogation enfantine : c’est quoi ce film?

Le livre de Heinlein avait tout pour engendrer un film dans la veine d’Independence Day. A l’arrivée, nous avons une manière de remake critique de Star Wars. En effet, avec Starship troopers Verhoeven retrouve l’excès et le cynisme de ses débuts, à un degré encore inobservé dans sa carrière américaine (en cela pourrait-on dire qu’il s’agit de son film le plus « européen »). En tant que cinéaste importé du Vieux Continent, il se positionne ainsi par rapport au système hollywoodien. Où il est question de lutte des classes, de sexualité, de la construction de la masculinité (à travers Rico, le héros du film), et d’une étrange utopie postmoderne parée des atours du multiculturalisme et du consensus social.

Le discours sur l’inégalité des classes

L’univers de Starship troopers est extrêmement stéréotypé. La question de la lutte des classes se pose d’autant plus fortement dès le début. Il y a ce que le film nous montre comme étant la réalité sociale d’une Fédération humaine au vingt-quatrième siècle. Et il y a le discours, le regard porté sur cet ordre social que tout le monde s’accorderait à dépeindre comme intolérable. Cependant, ce film (comme tout film d’ailleurs), n’est pas le produit d’une orchestration totalement consciente. Il est important de le dire, car cela nous permet de souligner combien l’approche d’une oeuvre aussi ambiguë est délicate.

Les structures sociales de la Fédération humaine (sans plus de distinction de race ou de nationalité) sont clairement établies. Il y a deux grands statuts : les citoyens et les non-citoyens. On ne naît pas citoyen, on le devient (en servant dans l’armée un certain temps, et en risquant sa vie sur les théâtres d’opération). Quant au non-citoyen, il ne pourra jamais accéder à un certain nombre de privilèges. Il ne pourra pas voter, ni a fortiori exercer des responsabilités, y compris autres que politiques.

Le massacre des recrues par les insectes sur Klendathu justifie l’instauration d’un état de guerre, et une propagande tous azimuts à travers des clips exhortant la population à se mobiliser contre le danger arachnide. S’il est question de citoyenneté à plusieurs reprises, le centre décisionnel n’est représenté que deux fois, avec l’assemblée des Skymarshalls, une assemblée militaire (à moins qu’il ne s’agisse d’officiers définissant la politique de guerre face aux représentants du peuple, c’est loin d’être clair).

Le cours de Monsieur Ratchek (Michael Ironside) annonce la couleur dès le début : « Cette année nous avons passé en revue la théorie de la démocratie, et la façon dont les scientifiques-sociaux ont influencé son développement, la constitution d’une Fédération sous le contrôle des généraux et la stabilité durable qu’ils ont imposé depuis des générations. »

Dans ce cours, nos futurs héros- sauveteurs de la race humaine n’en sont encore qu’à la théorie. La vraie nature du personnage de Ratchek n’est pas encore révélée et, pour lors, il apparaît comme un professeur inscrit dans la lignée de l’idéologie dominante (il est toutefois troublant de noter que nulle part il n’est fait allusion à autre chose que cette idéologie-là). On ne peut pas prétendre montrer avec objectivité une société qui assume de telles idées, car c’est une société fasciste qui nie les droits humains. La morale, l’éthique, appellent nécessairement au jugement. S’en dispenser à travers, notamment, une mise en scène « objective » de ce discours, c’est en quelque sorte lui conférer une crédibilité à laquelle il ne peut prétendre. Or, toute cette première partie est déroulée sur un ton extrêmement sérieux, sans distanciation particulière -d’où l’ambiguïté du propos. Cette première partie du film est d’une grande importance, car on y assiste à la mise en place sous la férule de Ratchek d’une légitimation de l’acte de violence (la

violence appelle la violence) : « Un privilège offert n’a aucune valeur. (…) Voter vous confère une force, cette force est une forme de violence. Une autorité d’où découle tous les autres types d’autorité. »

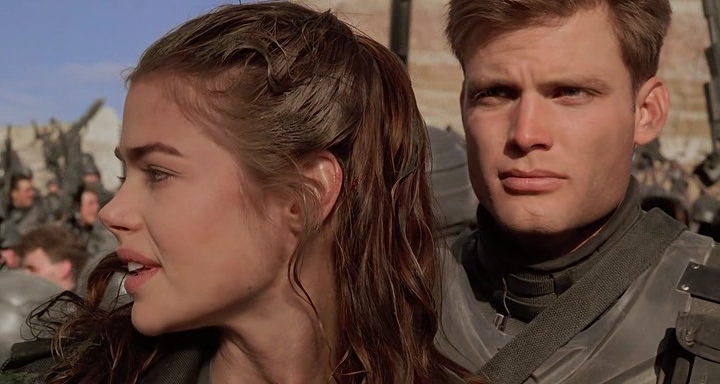

Rico (Casper Van Dien), héros blondinet dont le physique est autant conforme à l’iconographie fasciste qu’à l’esthétique du sitcom – double référence qui informe le film aussi bien plastiquement qu’idéologiquement – va adhérer totalement à la philosophie de Ratchek. Comme tout adolescent, il aspire à une plus grande indépendance, désir que l’intransigeance de son père ne fait qu’exacerber. Ses parents sont des non- citoyens, et son père est vraisemblablement un intellectuel (on aperçoit un piano dans le salon), à

mille lieues en tout cas des valeurs viriles prônées par Ratchek. La confrontation entre les deux pôles d’identification (le père et le professeur) ne peut aboutir pour Rico qu’au renoncement pur et simple à son univers familial. Son père l’infantilise trop (il menace de lui « couper les vivres » s’il refuse d’obtempérer), alors que Ratchek le valorise en suscitant en lui le désir de devenir « respectable » en devenant citoyen ( » Toi aussi, tu peux le faire ! « ).

La séquence qui se déroule sous la douche est peut-être celle qui illustre le mieux la question de la « lutte des classes » telle qu’elle se trouve posée dans le film. Indépendamment de la révélation que Dizzy (athlétique jeune fille amoureuse de Rico dont elle est la co-équipière sportive) a des petits seins et Rico des fesses musclées, on y voit des individus d’origines raciales et sociales très différentes, prenant une douche en commun dans le plus simple appareil (à l’exception notable de leur plaque d’identification). Faut-il y voir une manifestation concrète de ce que l’armée réussit là où la société civile échoue (effacer les barrières de classe, race et sexe)? Hommes et femmes, blancs, indiens et noirs réunis… Ou bien ne s’agit-il que d’un vague fantasme adolescent (la jeune femme noire met la main aux fesses de Rico)?

Il est sans doute très positif que ces jeunes hommes et ces jeunes femmes puissent prendre leur douche en commun sans complexe. Qu’une jeune noire puisse voisiner un jeune Asiatique et un jeune blanc un jeune indien. Cependant, c’est bien la volonté uniformisatrice de l’armée -et la situation exceptionnelle de guerre pour la survie de l’humanité- qui suscite cette promiscuité et cette belle unanimité (donc, vive l’armée?). Egalité des races et des sexes qui n’est que façade, puisqu’il ne faudrait pas oublier trop vite qu’ici nous nous trouvons avec la « chair à canon » (de plus, c’est au cours de cette scène bon enfant que le spectateur apprend en passant que la société qu’on lui décrit est eugéniste : il faut une autorisation officielle pour avoir des enfants). Les compagnons du héros sont par exemple fermier (le grand costaud blond pas très futé qui mourra par la faute de Rico), ou bien trop pauvres pour financer leurs études (l’Asiatique). Rico, même s’il est issu d’un milieu aisé, a des capacités intellectuelles réduites (du moins en fonction des critères retenus par le système) comme le prouvent ses résultats universitaires catastrophiques -en revanche, il est un excellent athlète. Et c’est tout de même Rico le héros du film, celui dont on suit l’éducation à la masculinité et qui est chargé de valeurs présentées comme positives.

Se construit ainsi subtilement une opposition entre deux mondes : le monde intellectuel (assimilé à l’aristocratie : Ibanez, le colonel télépathe), et le monde « physique » qui est le monde des vrais hommes (qui constitue le « prolétariat » de l’armée, même si ceux qui le composent sont issus au moins de la classe moyenne sinon de miliux aisés : Rico, Dizzy). On le voit très bien dans l’opposition qui se construit entre l’infanterie, où les chefs sont des hommes, et l’aviation spatiale, où les chefs sont des femmes. En outre, l’action se déroulant essentiellement sur terre, l’infanterie s’en trouve valorisée alors qu’il est clairement montré que les aviateurs ne sont pas des hommes de terrain. Tous les personnages sont issus des classes aisées, mais se trouvent séparés les uns des autres en raison de capacités différentes. Société sans classes, à la limite, mais société de castes sans aucun doute. Le fantasme du film va être d’essayer de les réunir de nouveau par-delà le fossé qui les sépare. Et cette tentative n’a rien d’ironique. Elle semble

au contraire constituer l’idéal à atteindre. Car à eux trois, Carmen Ibanez -l’Intelligence-, le jeune colonel télépathe -les pouvoirs extra-sensoriels, l’homo superior- et Rico -la force-, constituent en quelque sorte la figure fantasmatique de l’homme parfait.

La construction de la masculinité et la figure de l’Autre

Le film pose de manière centrale la question de la masculinité à travers le personnage de Rico. Celui- ci est à l’évidence sous l’emprise d’un désir mimétique très fort, qui le conduit à adopter peu à peu le rôle et le discours de Michael Ironside (à la fin, la « passation de pouvoirs » est totale). Ce dernier est d’ailleurs un habitué des rôles de « durs », sans états d’âme et porteurs d’une virilité totalement assumée. De son passage à l’Université aux champs de bataille de Klendathu, Rico devient Ratchek (ce n’est d’ailleurs pas pour rien que leurs deux noms sont dotés de la même initiale). C’est-à-dire qu’il devient un « homme » au sens plein du terme, incarnant dès lors la masculinité triomphante. Le parcours est soigneusement balisé.

Dans un premier temps, c’est avec une certaine candeur que Rico décide de s’engager dans l’armée. Il n’a aucune idée de la violence des combats qui l’attendent. Sa première confrontation avec la mort (un de ses camarades est accidentellement tué lors d’un entraînement sous sa responsabilité) le conduit aussitôt à renier son engagement premier. Rico, qui finalement est un tendre, un naïf (voir sa relation amoureuse avec Carmen, qui le mène par le bout du nez), se rend compte qu’il n’est pas fait pour l’armée et décide de rentrer chez lui. Or, c’est précisément à ce moment là qu’un météore envoyé par les arachnides détruit Buenos Aires, la ville où résident ses parents. Rico bascule dès lors dans la haine la plus totale. Comme RoboCop avait été privé de son humanité, de ses attaches, pour devenir une formidable machine à réprimer, Rico devient le prototype du parfait soldat, qui n’a plus que sa vie à engager au front. Au début, il ne comprenait pas la quintessence du message délivré par Ratchek, parce qu’il n’était pas encore prêt. Après avoir dû assumer la responsabilité de la mort d’un de ses camarades et avoir subi celle de ses parents, il est en mesure d’intégrer l’enseignement suivant : à savoir qu’il faut en permanence rester le (mâle) dominant, sans omettre surtout de mépriser et d’humilier l’adversaire.

Reste la question de la sexualité de Rico. Il aime une fille (Carmen) qui ne l’aime pas vraiment (il appartient à une caste inférieure). Il demeure indifférent aux avances plus qu’insistantes de Dizzy, qui non seulement évolue dans la même « caste », mais en plus suit Rico pas à pas dans sa carrière afin de demeurer auprès de lui. Alors qu’elle-même a les qualités d’un chef « de terrain » qui en font l’égale sinon la supérieure des hommes (déterminant la stratégie de l’équipe sportive et supplantant à l’entraînement militaire les deux « coqs » dont Rico qui s’affrontent pour le leadership) la jeune femme accepte de s’effacer par amour au profit de l’homme. La relation Carmen/Rico évolue autour de la question du désir inassouvi et du rapport à la norme. Rico aime en quelque sorte Carmen (au physique de poupée Barbie) parce qu’elle constitue l’idéal de perfection auquel il aimerait satisfaire.

A l’inverse, Dizzy arbore dans un premier temps une personnalité très forte, très « masculine » (ce ne sera plus vrai à partir du moment où elle parviendra -enfin- à coucher avec Rico. Elle se fera tuer par un arachnide peu après). Elle montre à Rico ce qu’il devrait être, la manière dont il devrait se comporter, et ça ne peut pas marcher tant qu’il se préoccupe de Carmen, l’empêchement majeur à l’avènement d’une masculinité incarnée dans la force et la virilité chez Rico. En ce sens, l’homosexualité (rarement totalement absente d’un film, surtout hollywoodien) – ou en tout cas ce que la terminologie anglo- américaine nomme « homoérotisme » – se trouve peut-être en partie dans la relation Rico/Dizzy (une femme qui est un homme).

Mais le plus important, est que c’est Ratchek qui oriente le désir sexuel de Rico. Ce dernier repousse une fois de plus Dizzy lors d’une petite fête célébrant la première victoire contre les insectes. Ratchek, en digne père putatif en profite pour l’inciter à profiter de l’instant présent, lui inculquant les stéréotypes de la masculinité (tout en lui laissant accroire que la décision lui appartient, démontrant au passage sa parfaite connaissance des mécanismes de désir mimétique si essentiels au processus identitaire conventionnel masculin).

La référence au western est constante dans le film (la séquence de l’attaque du fort) – en toute bonne logique d’ailleurs, le western (qu’André Bazin appelle significativement « le cinéma américain par excellence ») étant le genre de la mise en scène des récits fondateurs de l’Histoire (américaine) et de la masculinité. Evoquer la construction de la masculinité de Rico conduit inévitablemment à interroger la place des femmes. On ne pourra nier qu’elle apparaît bien ingrate… Le seul personnage féminin un tant soit peu autonome est Carmen Ibanez. Mais elle est présentée comme manipulatrice et carriériste. Cette poupée Barbie au QI de 180 est un être dont la perfection n’a d’égale que la froideur et l’égocentrisme – dans l’optique du film s’entend. Carmen serait ainsi le modèle de l’Eve future, à la maîtrise parfaite, dont la féminité est réduite à la seule enveloppe, le cocktail intelligence-indépendance-beauté aboutissant in fine à un individu insensible. Le personnage n’acquiert un semblant d’humanité qu’une fois confronté à l’ennemi, sur le champ de bataille, qui est aussi celui du réel.

Rarement film hollywoodien récent aura exhibé avec autant d’impudence la méfiance patriarcale caractéristique vis- à-vis de l’autonomie féminine (professionnelle, sexuelle, intellectuelle) qu’en cette vision caricaturale confinant au grotesque. A l’opposé, Dizzy (qui n’existe que pour et par Rico) est celle qui « soutient » l’homme. Elle guide Rico durant le match de foot, lui permettant d’emporter la victoire, de même pendant l’entraînement militaire… et meurt une fois Rico devenu un « mâle dominant » de la plus belle espèce. Carmen appartient au domaine de l’esprit, anti-organique par excellence.

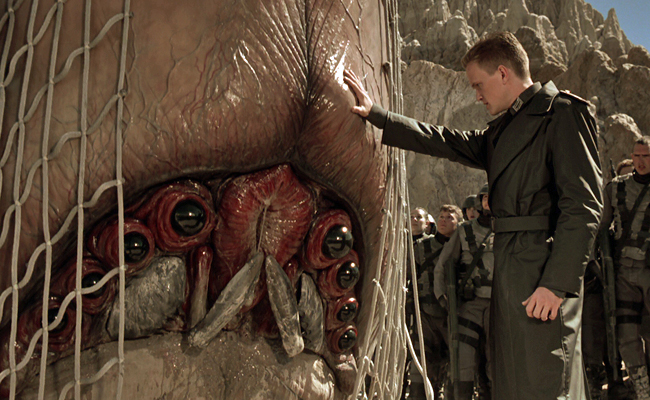

Durant le cours de dissection, particulièrement peu ragoûtant, où les élèves apprennent à connaître les entrailles des parasites, elle objecte que les humains ayant créé l’Art, ils sont nécessairement supérieurs aux autres entités vivantes, avant de quitter précipitamment la salle de cours, non sans avoir vomi. En fait, cette réaction n’est pas la manifestation d’un trouble mais la métaphore du rejet de l’organique. La figure de l’Autre s’incarne en effet dans l’organique et le non-humain. Dans leur apparence et leur constitution, les parasites sont un condensé des pires phobies de l’homme (les araignées, les « malformations » – plusieurs yeux-, l’animal suceur -le Cerveau-, la masse grouillante,…).

Ainsi, l’extrême et dévastatrice violence (les victimes sont transpercés, lacérés, atrocement mutilés, voire mis en morceaux) de cet Autre absolu représente l’irruption du biologique dans un monde de corps lisses, athlétiques, aseptisés, retirés de l’ordre naturel. Un monde proto-fasciste régi par l’obsession masculine de la maîtrise totale du corps (ce qui, selon Klaus Tewelheit caractérise particulièrement le rapport que l’homme nazi entretient avec son corps), lequel ne peut tolérer ce rappel implacable de son modeste statut d’organisme vulnérable et périssable.

L’ironie

Le plus remarquable dans Starship troopers, c’est l’interpénétration d’un discours politique très sérieux et d’une ironie souvent mordante qui donne en quelque sorte l’impression de désamorcer ce qui pourrait être pris pour argent comptant. Puisque tout ça c’est de la rigolade, on peut donc rire de tout… Seulement, il est bien entendu que Verhoeven n’est pas Jerry Zucker ou John Cleese. On parle ici de l’effet obtenu. On ne fera pas au cinéaste un procès d’intention : impossible d’évaluer correctement ses intentions conscientes – en revanche, le résultat de son travail s’offre à nos regards. D’emblée, il transparaît clairement que, tout en faisant mine de livrer le produit conforme à l’attente de sa « clientèle » adolescente, Verhoeven s’adresse avant tout à un public cultivé qui sera capable de comprendre les « clins d’oeil » et les références savantes qui ponctuent le film ici et là.

Starship troopers n’a pas la « bêtise » d’Independence Day (bêtise dangereuse, qui s’érige en système de valeurs). Il faut savoir y retrouver Star Wars, la Guerre du Golfe, la symbolique nazie, les films de Lennie Riefensthal, l’univers des sitcoms,… La fonction première de ce système de références est de créer avec le spectateur cultivé une réelle connivence, qui a pour effet de neutraliser l’éventuelle culpabilité de celui-ci à jouir d’un spectacle fascisant. La dénonciation d’un monde déshumanisé, au degré zéro de l’espoir, n’est qu’hypothétique.

Les moments de nuanciation possibles passent tous à la trappe sans exception : après les bombardements assurés par l’aviation, l’unité de Ratchek prend pied sur le champ de bataille afin d’achever la pacification de la zone. Le groupe de Rico est confronté à la charge d’un parasite isolé, qui est aussitôt pris sous le feu des jeunes soldats. La créature déchiquetée s’effondre à terre, pas encore morte. Au coeur du magma de chairs sanguinolentes, un oeil unique tourne affolé dans son orbite. Un jeune marine black fixe le regard du parasite agonisant. C’est la première fois qu’on en voit un capable d’éprouver un sentiment « humain » : la peur (il y aura aussi l’avant-dernière séquence où le Cerveau apeuré est confronté au jeune colonel télépathe). Instant fugitif où l’êttre abject devient soudain plus proche. Sans hésiter, le soldat tire une rafale droit dans cet oeil, appliquant ainsi avec une jouissance non dissimulée la règle d’or énoncée par le jeune scientifique dans un clip de propagande : à savoir qu’il faut viser le point faible de l’adversaire pour l’exterminer, sans pitié.

Lorsque ce même scientifique (et télépathe) devenu colonel appose ses mains sur le front du Cerveau, il perçoit la peur qu’éprouve la créature (« Il est effrayé »). Et un cri de joie unanime fait frémir la foule des soldats victorieux filmés en plan large (et sans ironie aucune), qui s’apparente à la foule des spectateurs soulagés de n’avoir plus à subir la violence extrême des combats. Sans parler du dégoüt particulier que suscite le Cerveau, gigantesque sangsue qui aspire le cerveau d’êtres humains après leur avoir transpercé le crâne. Il vampirise donc littéralement le savoir de l’homme civilisé ce qui lui permet de faire subir des dégâts à l’aviation (ce qui est une transposition métaphorique explicite du discours américain vis-à-vis de Saddam Hussain, justifiant Tempête du désert et son « sequel » Renard du désert).

L’espèce humaine est donc sauvée : comment ne pas s’en réjouir? La fin du film réalise ainsi parfaitement la symbiose entre la nature eugéniste et fasciste de la Fédération (engagée dans une lutte à mort contre une autre civilisation), les traces d’ironie voulues par le réalisateur, et le désir d’identification du spectateur.

Ironie : Verhoeven choisit, en adaptant le roman de Robert Heinlein (1), de recycler l’esthétique nazie, mais en la déréférençant, en la vidant de signification. Les critiques ont pu relever la proximité entre l’iconographie nazie et celle du sitcom (corps inorganiques, absence de pilosité,…). Le problème ici vient précisément du fait que cette déréalisation fonctionne dans les deux sens. Les uniformes, les drapeaux, les jeunes corps musculeux, hommes et femmes confondus dans une même pureté inorganique…ne sont pas chargés dans le film d’une symbolique négative en tant que manifestations référencées d’un régime inscrit dans le temps historique, le régime nazi. L’action est située au vingt- quatrième siècle, un futur si lointain qu’il en devient improbable. Ce n’est donc pas par hasard qu’il n’y a aucune référence à un passé plus ou moins proche (pourtant, la Fédération n’a pas toujours existé).

Nous sommes dans la normalité d’un univers an-historique, un univers de sitcom précisément – où personne ne fume ni ne boit. Et si Verhoeven en rajoute dans l’excès de violence, l’ensemble du film est d’un très grand réalisme. Certes, la dimension du jeu est omniprésente. Les scènes de combat ne sont pas sans évoquer des jeux vidéo du type Duke Nukem, et la séance d’entraînement avant le départ des jeunes recrues pour Klendathu serait une sorte de Q-Zar amélioré.

De même les inserts de clips d’information sont conçus ainsi qu’ils présentent une illusoire possibilité d’interactivité (« Voulez-vous en savoir plus? « ). il ne faut pas oublier que ces clips sont des clips de propagande (qui pastichent d’ailleurs la série de films « Why we fight » de la Deuxième Guerre Mondiale, visant à justifier l’effort de guerre américain et due à des réalisateurs d’Hollywood engagés dans l’armée tels Frank Capra : une référence cinéphilique de plus). Cette dimension ludique peut contribuer à faire croire que le film prend ses distances par rapport à son propre discours. Or, il n’en est rien. Elle contribue à déréaliser la charge « critique » du film, sans nuire au réalisme de l’ensemble.

La première partie du film, qui précède l’engagement des divers personnages dans l’armée interstellaire (Rico, Ibanez, Dizzy,…), est on ne peut plus sérieuse, sans trace de la moindre ironie. Nous voyons simplement un groupe de jeunes gens qui quittent l’université pour entrer dans la « vraie vie », avec des idées de carrière (Ibanez), des velléités d’émancipation par rapport à la cellule familiale (Rico), ou encore un désir amoureux à assouvir (Dizzy). En somme, des adolescents avec des problèmes d’adolescents.

A la limite, on pourrait trouver de l’ironie dans la peinture de cette société fasciste. Mais le fait qu’une espèce extra-terrestre monstrueuse se dresse agressivement contre l’humanité, menaçant sa survie, détourne l’attention du spectateur de l’enjeu de la critique sociale pour la fixer sur les enjeux d’une guerre de survie.

D’autre part, dans toute peinture critique, on présente une alternative, serait-ce minimale, au système dominant (comme, par exemple dans Brazil de Terry Gilliam, un dissident). Dans Starship Troopers, il n’y a pas d’alternative (la question n’est même pas posée). Dès lors, comment prétendre qu’il s’agit d’un film distancié? La scène où le vétéran de l’infanterie félicite Rico pour son engagement (« C’est l’infanterie qui a fait de moi l’homme que je suis » : il a perdu ses deux jambes et son bras droit) est une des rares où perce une intention indiscutablement satirique, mais elle est noyée dans la masse du discours militariste du film.

Excès ne veut pas dire ironie… On sait que le propre du gore en tant que genre du fantastique parodique est de ne pas demeurer crédible très longtemps. Or, Starship troopers est un film réaliste et crédible de bout en bout. On peut dire de Bad taste (Peter Jackson) « c’est n’importe quoi, c’est du délire » et trouver ça génial. Starship troopers ce n’est pas n’importe quoi , et on rit tout autant. Pourtant les mécanismes qui provoquent l' »hilarité » ne sont pas les mêmes. On rit, mais on rit jaune. Car en définitive, tout ceci pourrait être vrai. Il en résulte que la grande force du film est de délivrer un message tout en le déréalisant. Et c’est là qu’il y a du postmodernisme.

Cela ne se réduit pas à la reprise d’une chanson de David Bowie, la plus brillante et talentueuse des pop-stars postmodernes, lors du « bal de fin d’année ». Starship troopers reprend en partie le constat postmoderne de la fin des « métarécits » (Lyotard), mais jusqu’à un certain point seulement, tant que cela sert la déréalisation de la symbolique fasciste. Encore une fois en contradiction avec lui-même (une constante chez Verhoeven, comme le montre très bien l’article que Sylvestre Meininger consacre dans dans ce même numéro à RoboCop, coup d’essai hollywoodien du réalisateur batave), le film ne va pas au bout de sa propre logique et cherche à reconstituer dans ce cadre impropice un métarécit post-Guerre Froide et post-Guerre du Golfe dont la finalité serait de permettre la concrétisation du désir d’Empire américain. Désir fantasmatique commandé par l’exigence -presque insupportable dans un univers postmoderne- de légitimation.

N’oublions pas que nous avons dans ce film l’histoire de la colonisation de l’espace par une autre race, menaçante et inhumaine… si les « insectes » n’avaient pas attaqué, quel aurait été le prétexte de remise en cause de l’ordre social qui nous est décrit?

Verhoeven résoud l’équation en réalisant l’utopie postmoderne de la Fin de l’Histoire. Le Grand Autre est vaincu, et par-delà les « castes », l’Homme parfait est réalisé (Rico+Ibanez+le colonel télépathe). Ce que la fin tend à faire oublier, c’est que cette « réussite » implique l’annihilation de l’anormalité dans une perspective eugéniste. Anormalité au sens large, puisque l’émancipation de l’humanité à travers ce fantasme d' »Homme parfait » (une nouvelle Sainte Trinité) ne concerne pas les Noirs, les Asiatiques ou les Indiens, pas plus que les « prolétaires » : les trois élus sont Blancs, et symbolisent l’Amérique des immigrants européens issus de milieux aisés (dans la séquence de la douche, c’est un asiatique qui évoque les difficultés financières qui l’ont empêché de faire des études).

De plus, cette reconstitution allégorique de la tripartition qui, selon Dumézil, caractérise l’organisation des sociétés indo-européennes, et singulièrement de l’Empire romain, achève de donner corps aux fantasmes impériaux américains (qui, comme chacun le sait, ne sont pas que des fantasmes). Puisque nombre de commentateurs ont su évoquer le western comme une des références premières de Starship troopers, allons jusqu’au bout et inventons de remplacer les parasites honnis par des Indiens (mais ce pourrait aussi bien être des Vietnamiens ou des Irakiens), ce à quoi le film invite d’ailleurs le spectateur, certes sur le mode de la parodie. Lors d’un des clips de propagande étalant les dégâts que les insectes ont fait subir aux colons humains, on entend effectivement un des ceux-ci déclarer qu' »un bon insecte est un insecte mort », paraphrasant un

célèbre apophtegme anti-Indien (mais on a déjà vu que le potentiel critique que contient de tels instants était rapidement aplani par le rouleau-compresseur des scènes sanglantes de grouillement inhumain indifférencié et destructeur). Sans rien changer d’autre au film, nous verrons alors si ceux-là qui voient tant d’ironie jusques et y compris dans les séquences de massacre, en trouvent encore trace. Car il faut bien admettre que le film « passe » tant bien que mal pour la raison bien simple que nous ne pouvons guère éprouver la moindre sympathie pour (et encore moins nous identifier à) ces

représentants d’une autre race, qui ne sont pas « humains », pas plus que les conquistadors massacrant les Amérindiens dont ils croyaient qu’ils n’avaient pas d’âme…

Je suis assez partagée sur le cinéma de Verhoeven. Vous le trouvez dérangeant, je le trouve d’autant plus malsain que je suis une femme. Je l’ai trouvé complètement à coté de la plaque pour ce qui est des relations entre les femmes dans la plupart de ses films. Il les fantasme plus qu’il ne les décrit vraiment comme elles sont. Là où ça m’a le moins dérangé c’est justement dans Starship Troopers, seul film que j’ai aimé du monsieur. En tout cas même si la critique a 20 ans je trouve qu’elle est toujours terriblement d’actualité, notamment sur l’analyse du réalisateur qui tout compte fait n’a pas changé ses habitudes de mauvais gout. Je suis surement la seule mais j’ai détesté Elle.

J’aimeJ’aime

Merci pour votre commentaire, vous avez raison de souligner la misogynie des films de Verhoeven. Si vous ne l’avez pas encore lue, je vous invite à lire la critique de « Elle » par Ginette Vincendeau sur le site le genre et l’écran : https://www.genre-ecran.net/?Elle

J’aimeAimé par 1 personne

trés bonne analyse !

J’aimeJ’aime